【2025年(令和7年)4月1日から施行】「育児・介護休業法」改正のポイント

2025年(令和7年)、育児・介護休業法が大幅に改正されます。

この改正は、仕事と育児・介護を両立する労働者を支援するために、新たな制度や柔軟な働き方を促進するものです。特に子育て中の労働者に大きな影響を与えることが予想されます。本記事では、改正のポイントを詳しく解説し、労働者にどのような変化があるのか、また事業主がどのように対応すべきかをご紹介します。

「育児・介護休業法」改正のポイント

今回の改正は、4月1日と10月1日に段階的に施行されます。それぞれの改正のポイントは次の通りです。

2025年(令和7年)4月1日から施行の内容

【1】子の看護休暇の見直し

【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

【3】短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

【4】育児のためのテレワーク導入

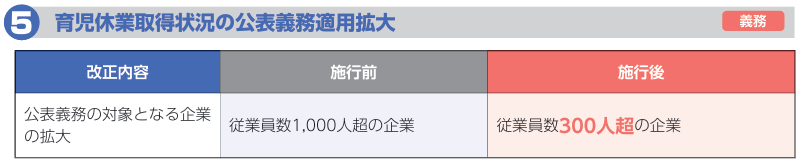

【5】育児休業取得状況の公表義務適用拡大

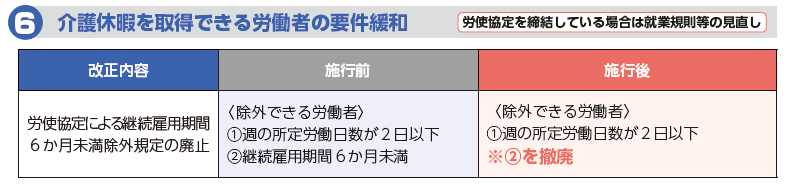

【6】介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

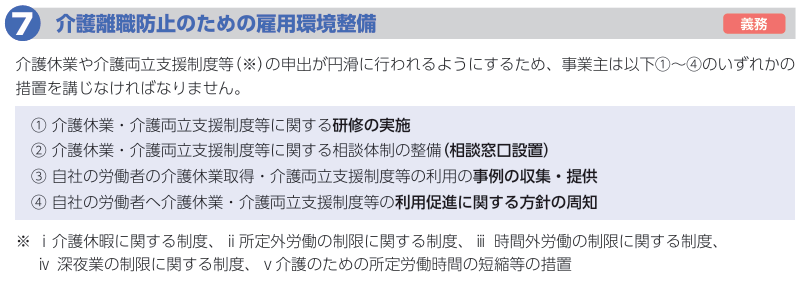

【7】介護離職防止のための雇用環境整備

【8】介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

【9】介護のためのテレワーク導入

2025年(令和7年)10月1日から施行の内容

【10】柔軟な働き方を実現するための措置等

【11】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

本記事では、2025年(令和7年)4月1日から施行される内容についてご紹介します。

目次

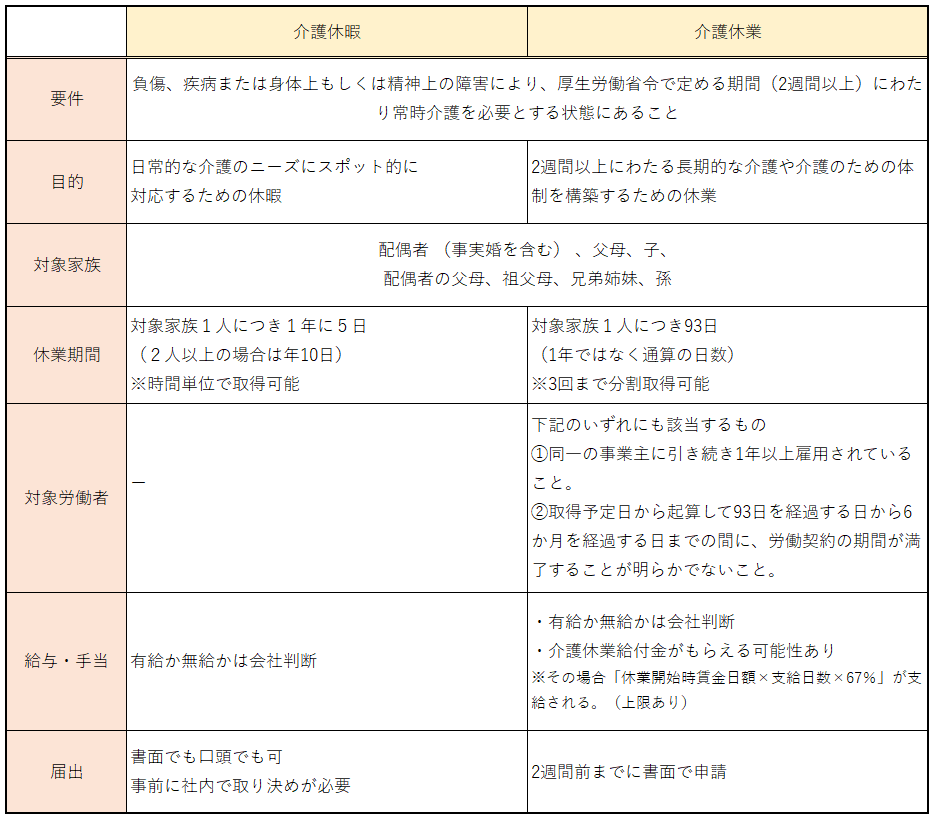

【1】子の看護休暇の見直し

「子の看護等休暇」への名称変更、対象拡大

「子の看護休暇」は、労働者が自分の子どもが病気やケガをした際に、その看護や介護を行うために取得できる休暇のことを指します。子ども1人につき年5日(2人以上の場合は年10日)付与されます。

2025年4月1日から「子の看護等休暇」へ名称を変更し、対象となる子の範囲や取得理由が拡大されます。

改正内容は下表の通りです。

子の看護等休暇の対象となる子ども、休暇理由

子の看護等休暇の対象となる子どもは、小学校3年生修了前まで拡大されました。

休暇の用途は厚生労働省令で定められており、下記に限定されています。今回の改正により③と④が追加されました。

① 子どもの病気やけが

② 子どもの予防接種や健康診断

③ 感染症に伴う学級閉鎖

④ 入園(入学)式、卒園式

例えば、運動会や音楽発表会、授業参観などの行事は子の看護等休暇に含まれておりません。

なお、休暇を取得できる範囲については法律を上回る設定は可能です。企業が運動会に参加することに対して休暇を与えることも可能です。

一方で、入園式や卒園式に参加することに対して休暇を与えないということはできません。法律を上回る対応が良くても、法律を下回る対応は許されませんので注意が必要です。

子の看護等休暇について補足

休暇の日数

1年度の間に、子ども1人につき最大5日、2人以上の子どもがいる場合は最大10日まで休暇を取得することができます。子どもが3人や4人に増えても最大10日です。

事業主が特に定めていない場合、「1年度」は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」の1年間です。この期間内に5日(または10日)分の休暇を取得できます。翌年度への持ち越しはできません。

休暇は1日単位または時間単位で取得できます。

例えば、1日8時間勤務の従業員が4時間の休暇を取った場合(休暇が5日あると仮定)、残りの休暇は4日と4時間となります。

ただし、中抜けの許可までは法律上求められておりません。

中抜けの例)午前2時間勤務→4時間休暇→午後2時間勤務 など

また、日によって勤務時間が異なる従業員の場合は、その日の所定労働時間に合わせて計算されます。

年度の途中で所定労働時間が変更された場合は、残りの休暇時間も変更後の労働時間に応じて調整されます。

例)休暇が3日と3時間残っている労働者が、所定労働時間が8時間から5時間に変更された場合、残りの休暇は3日と2時間に調整されます。

※3時間に5/8を乗じて比例変更すると1.875時間となるが、1時間未満の端数は切り上げて2時間とする。

休暇中の賃金について

休暇を取得した場合の賃金(有給・無給)は、企業判断とされております。企業が賃金を支給すると定めていない限り、休暇は無給となります。

世間一般では無給の企業が多いです。

休暇の取得方法

休暇を取るには、事業主に対して以下の情報を明らかにする必要があります。

① 申請する従業員の名前

② 休暇を取る子どもの名前と生年月日

③ 休暇の取得日(時間単位で取得する場合は開始・終了時刻)

④ 休暇取得理由(子どもの病気や入学式に参加など)

急な場合は、電話などで当日中に申請をし、後日書面で提出することが推奨されています。

正式な書面交付までは法律で義務付けられていませんが、後日提出することで確認と記録が残るので安心です。

厚生労働省のHPに参考様式がありますので下記ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/05.pdf#page=8

【1】について、事業主が対応すべきこと

この制度は、企業の就業規則に記載し、全従業員に周知される必要があります。

就業規則において「子の看護等休暇」の名称となっているか、対象となる子の範囲や取得事由が改正に合わせたものとなっているか見直しましょう。

また、労使協定により除外する労働者を設定している場合、こちらも見直しが必要です。

【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

所定外労働の制限(残業免除)となる労働者の範囲

育児中の労働者が請求した場合において、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけないとされています。

2025年4月1日から、対象となる子どもが「小学校就学前」まで拡大されました。

改正内容は下表の通りです。

の対象拡大.png)

法定労働時間と所定労働時間の違い① 所定労働時間とは

企業が定めた労働時間(定時)のことです。

例えば、就業規則で「9時~17時(1時間休憩)」と定めている場合、所定労働時間は7時間となります。

② 法定労働時間とは

労働基準法で定められた労働時間のことで、「(原則として)1日8時間、1週40時間まで」を超えてはならないとされております。

このため、企業ごとに定められた所定労働時間を超える時間について、法的な制限を受けることになります。

所定外労働の制限を請求された場合

小学校就学前までの子どもがいる労働者が所定外労働の制限を請求した場合、原則としてその労働者を所定外労働に従事させてはいけません。

ただし、事業の正常な運営に支障が出る場合を除きます。子を養育する全ての労働者の所定外労働の制限をするわけではありません。

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとされます。

慢性的な人手不足で代替要員が確保できない場合、事業の運営に支障がないと判断されることもあります。

実際の裁判例でも、同様のケースが取り上げられています。

適用除外される労働者

下記の労働者は、所定外労働の制限の対象外となっています。

① 日雇い労働者

② 労使協定によって除外できる労働者

・その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

また、部長・マネージャーなどの管理監督者は、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の制限の対象外となります。

所定外労働の制限の請求方法

所定外労働の制限を請求する労働者は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間を指定し、請求の開始日と終了日を明確にする必要があります。

この請求は、制限開始予定日の1ヶ月前までに行わなければなりません。

また、同一労働者が何度でも請求することが可能です。

請求に必要な情報は下記のとおりです。

① 請求の年月日

② 請求をする労働者の氏名

③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求する労働者との続柄等

※請求対象となる子がまだ生まれていない場合、

出産予定日やその子との続柄についても記載する必要があります。

特別養子縁組の場合、その事実についても記載します。

④ 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

⑤ 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

厚生労働省のHPに参考様式がありますので下記ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/05.pdf#page=9

【2】について、事業主が対応すべきこと

この制度は、企業の就業規則に記載し、全従業員に周知される必要があります。

就業規則等で、対象となる労働者の記載が改正に合わせたものになっているか見直しましょう。

【3】短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

短時間勤務制度の代替措置の拡充

短時間勤務制度は、業務の性質や実施体制に照らし、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者に対しては、労使協定に基づき適用除外とされます。

しかし、このような労働者にも「育児休業に準ずる措置」や「始業時刻変更などの措置」を講じる必要があります。2025年4月1日の法改正では、代替措置に「テレワーク」が追加となります。

改正内容は下表の通りです。

短時間勤務制度とは

3歳未満の子どもを養育する労働者が希望する場合、短時間勤務が認められます。

しかし、業務内容や体制によっては短時間勤務を実施できない場合があります。その場合、企業は代替措置を取らなければいけません。

Tips2025年2月現在、3歳未満の子どもを持つ労働者が利用できる制度は下記3点です。

① 育児休業制度

② 短時間勤務制度

③ 所定外労働(残業)の制限

短時間勤務制度の代替措置について補足

育児休業に関する制度に準ずる措置とは

育児休業は原則1歳までですが、保育所に入園できないなどの理由で最大2歳まで延長可能です。

「育児休業に関する制度に準ずる措置」とは企業が独自に育児休業を3歳まで延長できる規定を設けることを指します。

ちなみに「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・ 被保険者負担分ともに免除されます。

始業時刻変更等の措置とは

下記、3つが挙げられます。

① フレックスタイムの制度

② 時差出勤制度(始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)

③ 労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

※その他これに準ずる便宜の供与とは、労働者からの委任を受けてベビーシッターを手配し、その費用を負担することなどが含まれます。

配置転換について

短時間勤務ができない業務に従事している労働者が短時間勤務を希望する場合、他の業務に配置転換して短時間勤務を行うことができます。

労働者本人と合意がある場合、問題はありません。ただし、短時間勤務終了後の配置についても事前に合意しておくことが望ましいです。

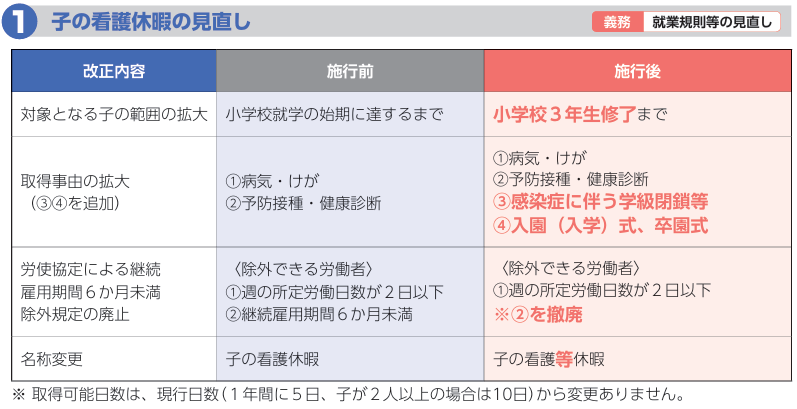

【4】育児のためのテレワーク導入、【9】介護のためのテレワーク導入

育児・介護のためのテレワーク導入を努力義務化

育児や介護をする労働者に対して、テレワークを選択できるようにすることが、事業主の努力義務化されます。これにより、離職防止や働きやすい環境の整備が進められます。

【4・9】について、事業主が対応すべきこと

本施策はあくまでも「努力義務」となっております。よってテレワークを拒んだとしても罰則はありません。

しかし、テレワークの活用によって労働者の離職防止やモチベーションの向上に繋がる可能性もありますので、可能な範囲で対応することが望ましいと言えるでしょう。

【5】育児休業取得状況の公表義務適用拡大

育児休業取得状況の公表義務を従業員数300人超まで拡大

2025年2月現在、従業員が1,000人を超える企業には、男性労働者の育児休業取得状況を年に1回公表する義務があります。

2025年4月1日の法改正により、これがさらに広範囲に適用され、より多くの企業がこの公表義務を負うことになります。

改正内容は下表のとおりです。

法律上、「常時雇用する労働者が300人を超える企業」と定められています。

この「常時雇用する労働者」とは雇用形態(正社員・パートタイムなど)を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次の者が含まれます。

① 期間の定めなく雇用されている者

② 一定期間の雇用契約を結んでいるが、その契約が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている者。

例えば、過去1年以上引き続き雇用されているか、雇用開始から1年以上引き続き雇用される見込みの者。

育児休業取得状況の公表内容

公表内容は下記の①または②のいずれかの割合になります。

公表する時期について

公表は、対象となる事業年度の終了後、3ヶ月以内に行う必要があります。

新たに公表する義務を負った企業の場合、初回の公表期限は次の通りです。

公表方法について

育児休業取得状況の公表は、インターネットを通じて、誰でもアクセスできる形で行う必要があります。

例えば、自社のウェブサイトや厚生労働省の「両立支援のひろば」などでの公表が推奨されています。

【5】について、事業主が対応すべきこと

公表義務を守らなくても罰則はありませんが、義務を怠ると「育児・介護休業法違反」となり、厚生労働大臣から報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりする可能性があります。

さらに、勧告に従わなかったり、虚偽の報告をしたりすると、企業名が公表されることもあります。企業イメージの低下を避けるためにも、適切に公表を行うことが重要です。

早い企業では2025年6月末が初回公表期限となりますので、早めの対応が必要です。

【6】介護休暇を取得できる労働者の緩和

雇用期間にかかわらず介護休暇を取得可能に

「介護休暇」とは、労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために取得できる休暇を指します。

対象家族1人につき、年5日(2人以上の場合は年10日)の休暇が付与されます。

2025年4月1日の法改正で、労使協定による継続雇用期間についての除外規定が廃止され、週の所定労働日数が3日以上であれば誰でも介護休暇を取得可能となります。

改正内容は下表の通りです。

介護休暇について補足

介護休暇の対象となる家族

介護休暇の対象となる家族には、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。

また、「要介護状態」は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準は、厚生労働省のページをご参照ください。

(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000145708.pdf

休暇の日数

1年度の間に、対象家族1人につき5日、もし2人以上の対象家族がいる場合は、10日まで休暇を取得することができます。対象家族が3人や4人に増えても最大10日となります。

詳細は、子の看護等休暇と同じです。<子の看護等休暇>の項をご参照ください。

休暇の取得方法

休暇を取るには、事業主に対して以下の情報を明らかにする必要があります。

① 申請する従業員の名前

② 対象家族の氏名及び労働者との続柄

③ 休暇の取得日(時間単位で取得する場合は開始・終了時刻)

④ 対象家族が要介護状態にある事実

急な場合は、電話などで当日中に申請をし、後日書面で提出することが推奨されています。正式な書面交付までは法律で義務付けられていませんが、後日提出することで確認と記録が残るので安心です。

厚生労働省のHPに参考様式がありますので下記ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/05.pdf#page=8

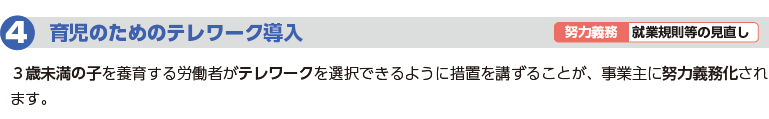

介護休暇と介護休業の違い

介護休業とは

・取得対象:要介護状態にある家族を介護するための休業

・休業期間:1人につき最大93日(最大3回まで分割取得可能)

・取得単位:1日単位で取得

・手当:休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給される(条件あり)

比較表にすると下記のようになります。

【7】介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度の利用のための措置が義務化

仕事と介護の両立ができないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことを目的として制定されました。

【7】について、事業主が対応すべきこと

措置内容について例示します。以下いずれかの措置が行われるよう、職場環境の整備が必要です。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

⇒管理職は少なくとも一度は研修を受け、制度の理解を深めておくことなど

② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

⇒相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することなど。

例えば、掲示板に「介護に関する制度は○○課の○○まで」といった形で、どこで相談できるかを明示して、社員が気軽に利用できるようにします。

これは比較的取り組みやすい措置だと言えるでしょう。

③ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供

⇒実際に介護休業や両立支援制度を利用した事例を集め、その情報を社員に提供するなど。

例えば、イントラネットに掲載する、配布資料として配ることが考えられます。

実際の事例を紹介することで、社員が制度を利用しやすくなります。

④ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

⇒介護休業や両立支援制度を積極的に利用する方針を、企業全体で周知します。

社内掲示板やイントラネットを活用して、方針が明確に伝わるようするなど。

【8】介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護休業制度等に関する周知・意向確認の義務化

介護に直面した労働者や、これから介護に直面する可能性が高い労働者に対して、個別の周知や意思確認、情報提供をすることによって、仕事と介護の両立ができないまま介護離職に至ることを防止するため制定されました。

【8】について、事業主が対応すべきこと

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認について

ポイントは下記の通りです。

① 労働者から介護に直面したことを申告された際、まずは介護に関する制度について説明する

② 休暇や制度を利用するための書類提出先や、介護休業給付金の詳細についても案内する

③ 制度利用の意思確認をする

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供について

ポイントは下記の通りです。

① 40歳から41歳の間に、介護に関する制度や休暇取得方法、給付金の詳細について情報提供する

② 初年度は、40歳以上の労働者に向けて情報提供を行うことが望ましいです

(2)の情報提供は通知のみで問題ありませんので、書面やメールで簡単に行うことができます。

フォーマットさえ出来てしまえば運用はそこまで苦にならないと思います。

なお、労働者が介護制度を利用する意思を確認する場合は、面談や文面交付などを通じて確認を行うことが必要です(労働者からの希望があった時のみ、メールやFAXでも可能です)。

そして介護休業等を申告した労働者が不利益を被らないようにしなければなりません。

注意点と法的規定

育児・介護休業法に関する取り組みを怠ると、法的な問題が発生する可能性があります。もし育児・介護休業法に関する規定に大きく逸脱していることが確認された場合、厚生労働大臣から報告を求められることになります。

・報告義務 :報告を怠る、虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料が科されることがあります。

・助言や勧告:厚生労働大臣からの助言や指導が行われ、その後企業が従わなかった場合は、企業名が公表される可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、介護支援制度に関する取り組みをしっかりと行い、労働者に適切なサポートを提供することが重要です。

個別周知や意向確認、情報提供に関して、早めの準備が必要です。厚生労働省ホームページに参考様式や各種リーフレットが公開されていますので、ご活用ください。

・厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例 08 参考様式」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf#page=19

・厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238058.pdf

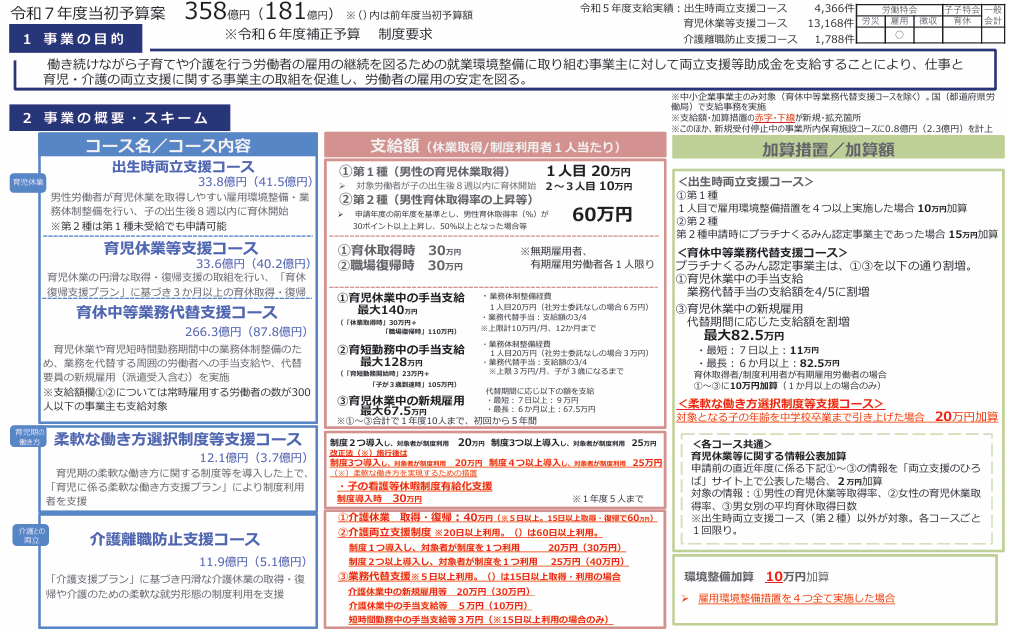

職場環境整備に取り組む中小企業を支援する制度

仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりに取り組む中小企業事業主に対して、「両立支援等助成金」の制度があります。

両立支援等助成金

「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等を両立する従業員のための就業環境整備に取り組む事業主に対して支給する助成金です。この助成金を活用することで、企業は従業員のライフステージに応じた働き方を実現でき、従業員は安心して仕事と家庭のバランスを取ることができます。

令和7年度当初予算案では358億円が予定されています。昨年は181億円のため2倍ほどになっており、支給額や加算措置の拡充が予定されています。

両立支援等助成金に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

また、今後弊社ブログでも、助成金に関する記事を更新する予定ですので、お待ちください。

まとめ

育児・介護休業法に対応した就業規則の変更や、両立支援助成金の申請手続きには、細かな法的要件や手順が求められます。これらの変更や申請を適切に進めることは、企業の法令遵守と従業員の働きやすい環境作りに欠かせません。

我がMSC社会保険労務士法人では、育児・介護休業に関する就業規則の改定から、両立支援等助成金の申請手続きまで、専門的なサポートを提供いたします。法的な要件に基づき、貴社に最適な制度設計と申請をお手伝いし、円滑な実施をサポートいたします。

お困りの際は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

の代替措置にテレワーク追加.png)

での情報提供.png)

-250x250.png)

-250x250.png)