2025年4月1から、育児休業等給付に新たな給付金が加わりました。

今回追加された給付金は以下の2種類です。

①現在ある給付金に上乗せで支給される給付金(出生後休業支援給付金)

②時短勤務により給与が下がった際に一定額支給される給付金(育児時短就業給付金)

この新設された2つの給付金は、育児と仕事を両立する労働者にとって、非常に重要なサポートとなるでしょう。本記事では、育児休業等給付の概要に始まり、新設された給付金についてご紹介します。

目次

育児休業等給付とは

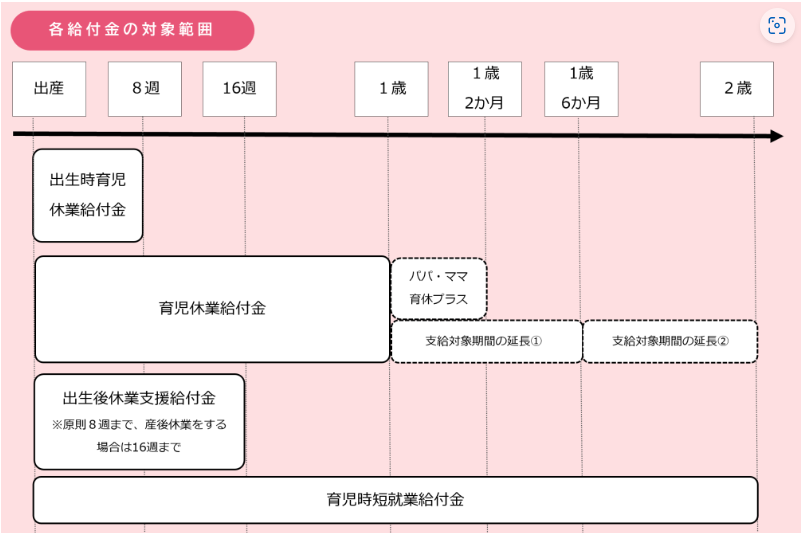

育児休業等給付には、以下の4つがあります。

(1)育児休業給付金

(2)出生時育児休業給付金(産後パパ育休とも呼ばれております)

(3)出生後休業支援給付金(令和7年4月1日から創設)

(4)育児時短就業給付金(令和7年4月1日から創設)

※健康保険から支給される出産手当金もございます。

(各種給付金のイメージ図)

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」

育児休業給付金

育児休業給付金とは

「育児休業給付金」とは、育児休業を取得した労働者に対して、雇用保険から支払われる給付金です。

育児休業とは原則、1歳未満の子どもを養育するための休業で、育児・介護休業法に定められています。男女ともそれぞれ2回まで取得することができます。

保育園等に入所を申し込んだものの入所できない場合は1歳6か月まで、それでもまだ入所できない場合は最大2歳まで延長することができます。

支給要件

育児休業給付金の支給には、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)休業を取得した、雇用保険の被保険者であること。

(2)休業開始日前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること。

(3)毎月の労働日数が10日以下であること。

(4)育児休業期間中に会社から支払われた賃金の額が、「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%未満であること。

※休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

なお、80%に満たない場合でも、支払われた賃金額に応じて、支給額が減額される場合があります。

支給額

(1)育児休業開始から180日目まで

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

(2)育児休業開始から181日目以降

休業開始時賃金日額×支給日数×50%

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金とは

「出生時育児休業給付金」とは、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した労働者に対して支給される給付金です。

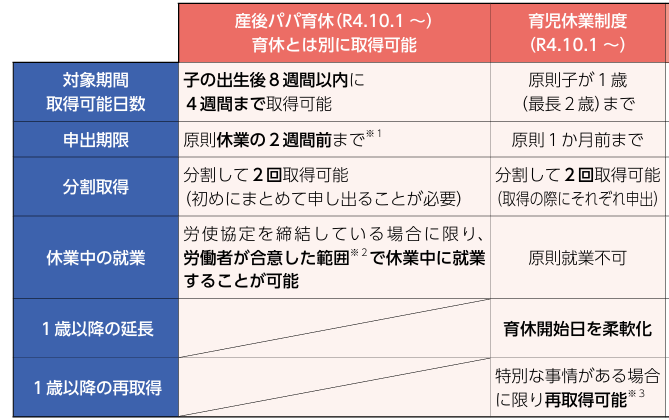

出生時育児休業(産後パパ育休)とは子どもの出生から8週間以内(女性が産後休業を取得している期間)に、最大4週間(28日)を限度に、2回に分割して取得できる育休のことで、

通常の1歳までの育児休業とは別に取得することができます。

出産した女性はこのとき産後休業期間中となるので、この制度の対象は主に男性となるため、産後パパ育休とも呼ばれております。

また、養子の場合などは女性も取得対象となります。

支給要件

出生時育児休業給付金の支給要件は、育児休業給付金と同じです。

〈育児休業給付金〉の項をご参照ください。

支給額

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日間)×67%

補足

育児休業の場合は、原則として就業は認められていませんが、出生時育児休業(産後パパ育休)の場合は、労使の合意があれば就業することが可能です。

また、2回に分けて休業が可能なので、「育児休業→就業→育児休業」といった柔軟な働き方も可能となります。

産後パパ育休と育児休業を比較すると、下記のようになります。

※1.雇用環境の整備などについて、義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

※2.具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出る

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間(候補日等がない場合はその旨)を提示する

③労働者が同意する

④事業主が通知する

※3.1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休 業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業 を取得できます。

出生後休業支援給付金(令和7年4月1日から創設)

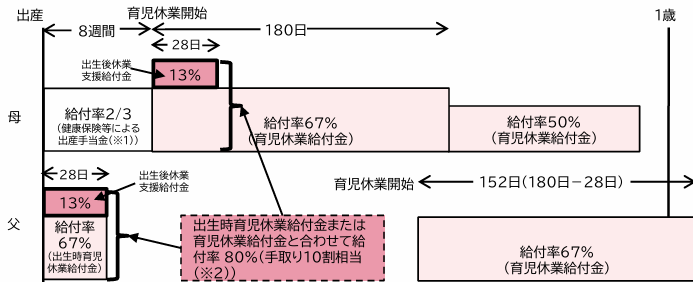

手取りが実質「100%」に

「出生後休業支援給付金」とは子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで100%相当)になる給付金です。

若者世代が希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う 「共働き・共育て」を推進する必要があるため新たに創設されました。

支給要件

次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。

(1)同一の子について、育児休業給付が支給される育児休業を対象期間に通算して14 日以上取得した被保険者であること。

(2)被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合 」に該当していること。

配偶者の育児休業を要件としない場合

1.配偶者がいない

2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4.配偶者が無業者

5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない

6.配偶者が産後休業中

7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

出生後休業支援給付金を受給する流れ

母親の場合

1.出産日から8週間以内に父親が出生時育児休業(産後パパ育休)を14日以上取得するまたは、配偶者の育児休業を要件としない場合に該当すること。

2.出産から8週間経過後、育児休業給付金に加え出生後育児休業支援金が支給される。

(育児休業給付金が支給される雇用保険の被保険者であること)

不支給になるケース

・配偶者が雇用保険の被保険者であるが、産後パパ育休を取得していない。

・産後パパ育休を取得したが14日未満である。

父親の場合

1.出生時育児休業給付金の支給を受けることができる雇用保険の被保険者であること。

2.出産の日から8週間以内に出生時育児休業(産後パパ育休)を14日以上取得する。

3.出生時育児休業給付金に加え、出生後育児休業支援金が支給される。

父親の場合は、配偶者が産後休業期間中と被るため必然的に出生後育児休業支援金の受給資格を満たすこととなります。

(イメージ図)

出典:厚生労働省 「2025年4月から 「出生後休業支援給付金」を創設します」

支給額

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日間)×13%

育児休業給付金(67%)又は出生時育児休業給付金(67%)に、出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされることにより、給付率80%となります。

育児休業等給付は非課税なので、実質的に手取り100%相当となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額があることに注意が必要です。上限額は毎年8月1日に改定され、2025年4月1日時点では「15,690円」です。

支給申請方法

育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給申請手続き(母親の場合)

育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が以下の受給資格確認手続を行う必要があります。

事業主が支給申請手続を行う場合は、受給資格の確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請を同時に行うこともできます。この場合の初回の育児休業給付金の支給申請は、原則として最初と次の2つの支給単位期間について行います。ただし、被保険者本人が希望する場合は、1つの支給単位期間での申請も可能です。

【提出書類】

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

【添付書類】

①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など(育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの)

②母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など(育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの)

③出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類(世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等)

【提出時期】

①受給資格確認手続のみ行う場合

初回の支給申請を行う日まで

②初回の支給申請も同時に行う場合

被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

③出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合

被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

※初回の育児休業給付金の支給決定がされた後でなければ申請できません

【支給申請者】

原則、事業主。ただし従業員が希望すれば従業員が直接提出することも可能。

【提出先】

事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請も可)

【振込時期】

支給決定後約1週間

出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給申請手続き(父親の場合)

出生時育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主の方が、以下の受給資格確認・支給申請の手続を行う必要があります

【提出書類】

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

【添付書類】

①賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など (出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの )

②母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

【提出時期】

①出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金を一体的に申請する場合

子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日(①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日、②2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日)の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限です。

※出生時育児休業給付金の支給要件のみ満たしている場合は、出生時育児休業給付金のみ支給決定され、出生後休業支援給付金は不支給決定となりますが、後日出生後休業支援給付金の支給要件を満たした場合は、要件を満たした日から10日以内に出生後休業支援給付金支給申請書を提出が必要です。

②出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合

被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

例:育児休業開始日が7月10日の場合

⇒4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日まで

この場合、出生時育児休業給付金の支給決定がされた後でなければ申請できません。出生時育児休業給付金支給決定通知書が送付された後や入金が確認できた後に申請が必要です。

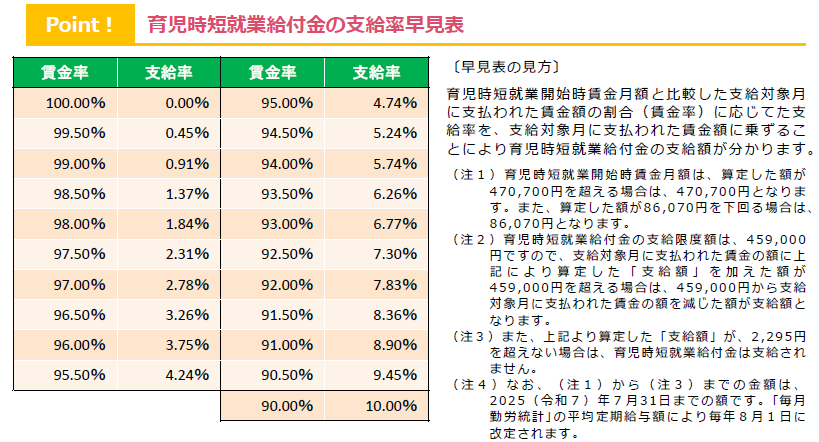

育児時短就業給付金(令和7年4月1日から創設)

「短時間勤務者」で初めての助成金給付制度

「育児時短就業給付金」は2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合(すなわち時短勤務をした人)において、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する給付金です。

これまで時短勤務によって賃金低下した場合に給付される助成金はありませんでしたが、「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から創設されました。

受給資格

次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。

(1)2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(※1)であること。

(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(※2)、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業の開始日前2年間に、被保険者期間(※3)が12か月あること。

※1.雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者

※2.育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内であるとき

※3.賃金支払基礎日数が1 1日以上ある完全月であること

各月の支給要件

次の要件を全て満たす必要があります。

(1)初日から末日まで続けて、被保険者である月

(2)1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

(3)初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

(4)高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額

- 時短就業中に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%以下の場合

支給対象月に支払われた賃金額×10% - 時短就業中に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金日額×30」の90%超~100%未満の場合

支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と 支給申請手続」抜粋

支給申請方法

【提出書類】

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

②育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

【添付書類】

①賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書など

※育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの

②母子健康手帳、医師の診断書など

※育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの

【提出時期】

①受給資格確認手続きのみ行う場合

⇒初回の支給申請を行う日まで

②初回の支給申請も同時に行う場合

⇒最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日から起算して4か月以

例:育児時短就業開始日が7月10日の場合

⇒最初の支給対象月は7月、提出期限は10月31日まで

【支給申請者】

原則、事業主。ただし従業員が希望すれば従業員が直接提出することも可能。

【提出先】

事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請も可)

【振込時期】

支給決定から約1週間程度

支給終了事由

- 子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと

- 子が2歳に達したこと

- 産前産後休業、介護休業又は育児休業が始まったこと

- 新たな子について育児時短就業が始まったこと

補足説明

・2025年4月以前から時短就業をされている場合

2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給されます。

・シフト制で勤務している従業員の場合

勤務実態に基づいて1週間の平均労働時間が減少している場合は「所定労働時間を短縮することによる就業」と取り扱われます。

・転職者の場合

転職前と比較して1週間の所定労働時間が減少しているときは「所定労働時間を短縮することによる就業」と取り扱われます。

まとめ

出生後休業支援給付金の上乗せ支給により、夫婦共に育児休業を取得しても、休業前の手取りの100%相当が支給されることになります。支給期間は最大28日ですが、夫婦揃って育児休業をしながらも通常勤務していたころと同じ程度の支援を受けることができるのは、子育て世代にとって非常に良いことです。

また、育児時短就業給付金は、フルタイムで働けない子育てをする労働者にありがたい支援です。今後育児時短就業給付金の普及により、時短勤務を選択する人も多くなるかもしれません。社内で対応できるように社内整備が必要です。

MSC社会保険労務士法人では、育児・介護休業に関する就業規則の改定から、育児休業給付金などの申請手続きまで、専門的なサポートを提供いたします。法的な要件に基づき、貴社に最適な制度設計と申請をお手伝いし、円滑な実施をサポートいたします。

お困りの際は、お問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

-250x250.png)

-250x250.png)

-250x250.png)